- 当前位置:首页 >汽車 >曆史上第一次,天文學家利用銀河係中毫秒脈衝星探測到低頻引力波

游客发表

(神秘的地球uux.cn)據美國太空網(Sharmila Kuthunur):天文學家第一次聽到了在整個宇宙中回蕩的微弱的引力波的嗡嗡聲。

近十年來,科學家一直在尋找引力波背景,這是一種微弱但持久的引力波回聲,被認為是由大爆炸和宇宙中超大質量黑洞合並後不久發生的事件引發的。雖然物理學家很早就提出了這樣一種背景,天文學家也在尋找這種背景,但組成這種背景的引力波信號很難檢測到,因為它們很微弱,而且以十年為時間尺度振動。現在,長期的觀測終於證實了它們的存在。

在周三(6月28日)一項備受期待和全球協調的公告中,世界各地的科學家團隊報告了這些流經銀河係的宇宙波紋的“低聲嗡嗡聲”的發現。

田納西州範德比爾特大學(Vanderbilt University)的引力波天體物理學家、該研究的共同負責人斯蒂芬·泰勒表示,盡管天文學家並不確定是什麽導致了這種嗡嗡聲,但探測到的信號是“令人信服的證據”,並且與理論上對大量“整個宇宙中最大的黑洞”產生的引力波的預期一致,這些黑洞的重量高達數十億個太陽。

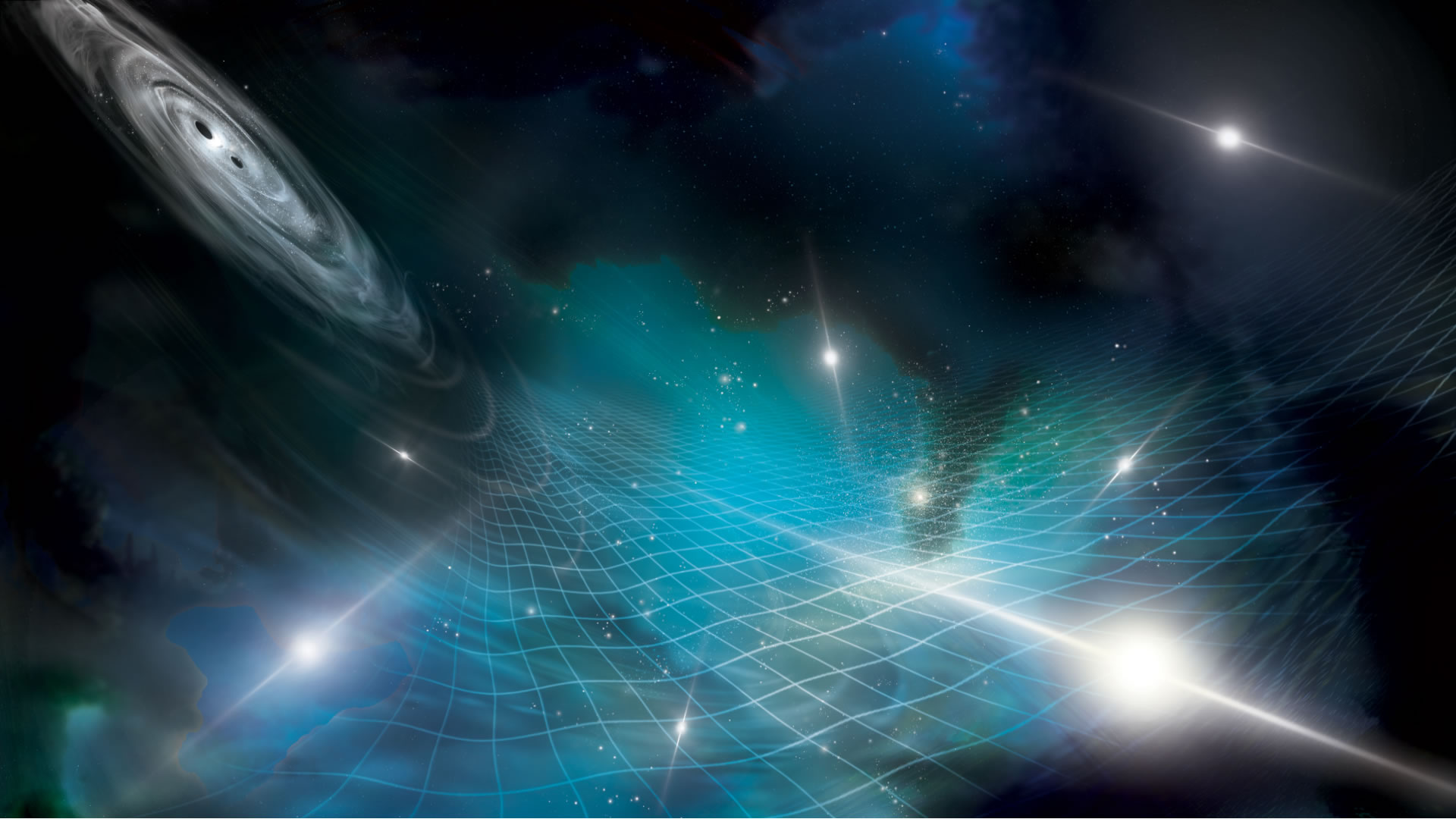

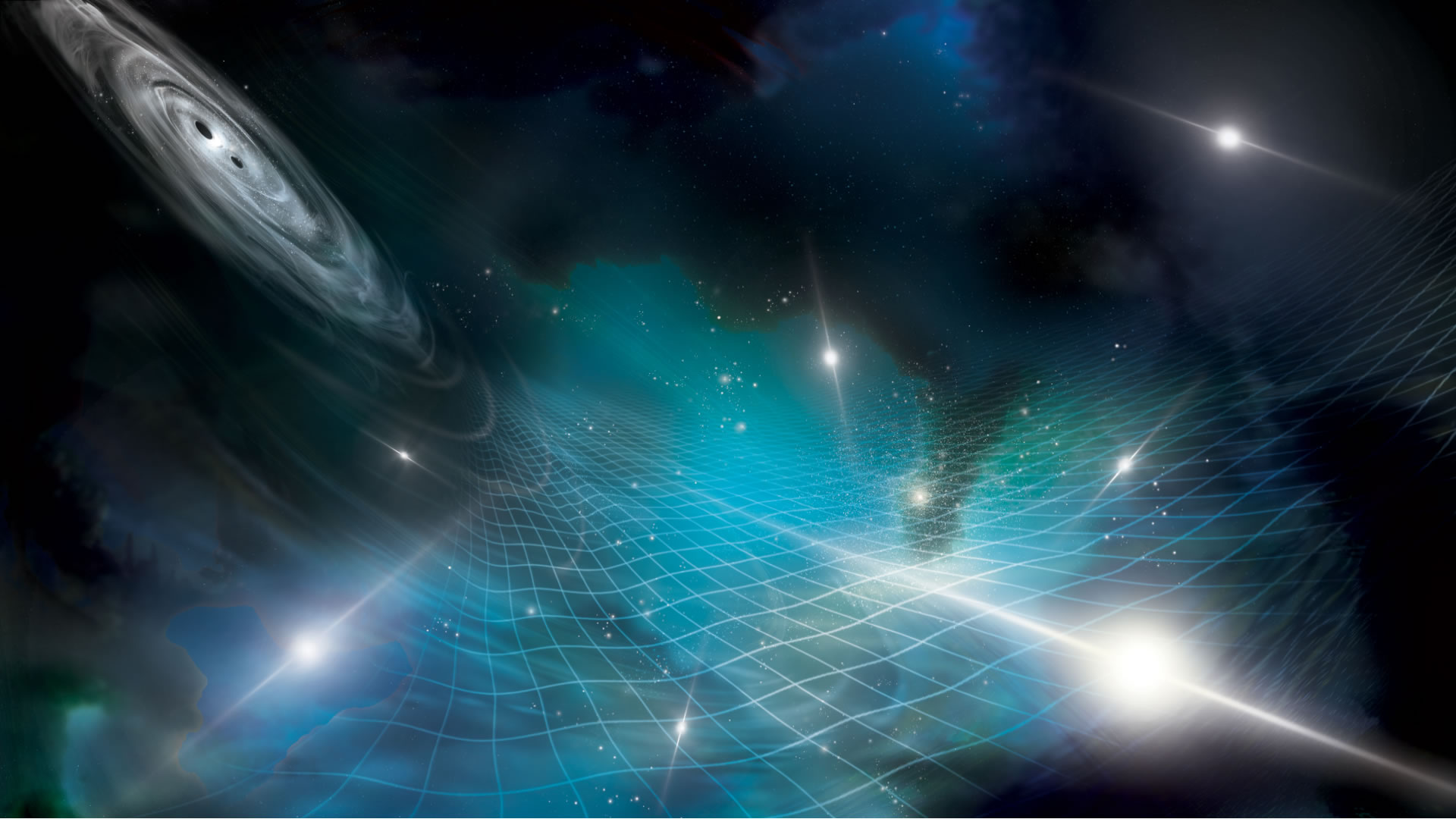

藝術家對一係列脈衝星的解釋,這些脈衝星受到遙遠星係中超大質量黑洞雙星產生的重力波紋的影響。(圖片來源:Aurore Simonnet,NANOGrav合作組織)

中國、印度、歐洲和澳大利亞的科學家發表的一係列論文也揭示了同樣的信號。他們說,這些信號可能來自合並的超大質量黑洞,這些黑洞在宇宙舞蹈中被捕捉到,在縮小數百萬年的軌道上相互環繞。在這個過程中,它們以引力波的形式釋放能量,在整個宇宙中回蕩——天文學家現在說他們已經探測到了這種波。

科學家報告說,隨著時間的推移,觀測到的引力波背景嗡嗡聲越來越重要,提供了誘人的證據,證明在未來幾十萬年內,可能會有數十萬甚至數百萬個超大質量黑洞合並,盡管這些巨大的物體本身尚未被發現。

作為引力波探測器的宇宙燈塔

為了檢測引力波背景,天文學家研究了被稱為毫秒脈衝星的快速旋轉的恒星,這是一種每秒鍾旋轉高達700次的死星,具有驚人的規律性,從其磁極發出光束,當它們在地球方向閃爍時,被視為“脈衝”。

這種宇宙燈塔可以幫助發現來自超大質量黑洞的引力波,比我們的太陽大幾百萬到幾十億倍。相比之下,激光幹涉引力波觀測站(LIGO)網絡隻能探測到來自比太陽大10倍的較小黑洞的引力波。

如果地球和脈衝星之間的巨大空間絕對是空的,那麽來自閃爍的宇宙時鍾的光每次向我們的方向發出脈衝,都需要相同的時間到達地球。實際上,脈衝的時間受到一些因素的影響,如星際介質中的氣體和塵埃,脈衝星以及地球在銀河係中的運動。

引力波也會拉伸和壓縮我們和脈衝星之間的時空結構,扭曲它們原本非常規則的脈衝,扭曲時間從幾十納秒到五年甚至更長,導致閃光比正常時間提前或推遲到達。

在這項新研究中,揭示信號來源是超大質量黑洞的“關鍵證據”是一種獨特的模式,這種模式是從銀河係中近70毫秒脈衝星的星係大小的宇宙天線的脈衝到達時間中發現的,據一個名為北美納赫茲引力波天文台(NANOGrav)的天文學家聯盟稱。科學家們說,來自黑洞雙星的引力波信號重疊“就像人群中的聲音”,並導致連續不斷的嗡嗡聲,作為一種獨特的模式嵌入脈衝星計時數據中。

科學家通過觀察成對脈衝星發出的燈塔般的光束提取了這種模式。他們使用各種射電望遠鏡,如現已倒塌的波多黎各阿雷西博天文台、西弗吉尼亞州的格林班克天文台、新墨西哥州的Karl G. Jansky甚大陣列和加拿大的加拿大氫強度繪圖實驗(CHIME ),在15年中每月收集這些脈衝的時間數據。然後,他們計算了脈衝的實際到達時間和預測到達時間之間的差異——科學家們說,他們可以在1微秒內估計出這一差異,相當於在千分之一毫米內測量到月球的距離。

泰勒說,備受追捧的引力波信號就隱藏在這些差異中。這是科學家首次為引力波背景下蝕刻的這種不一致模式找到令人信服的證據,早在1916年,愛因斯坦的廣義相對論就預測了引力波對脈衝星閃光的影響。

“我們非常興奮地看到這種模式終於出現了,”泰勒說。

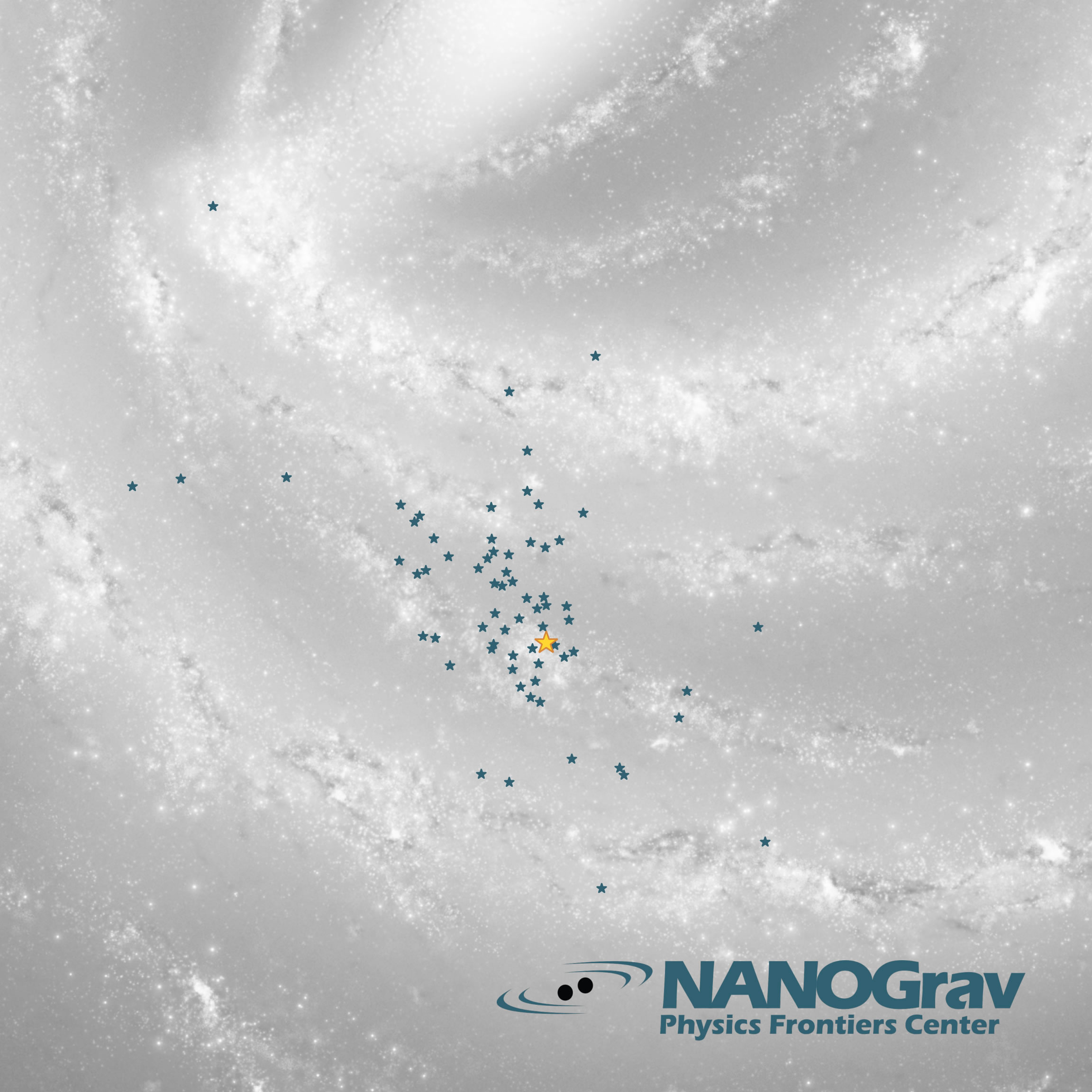

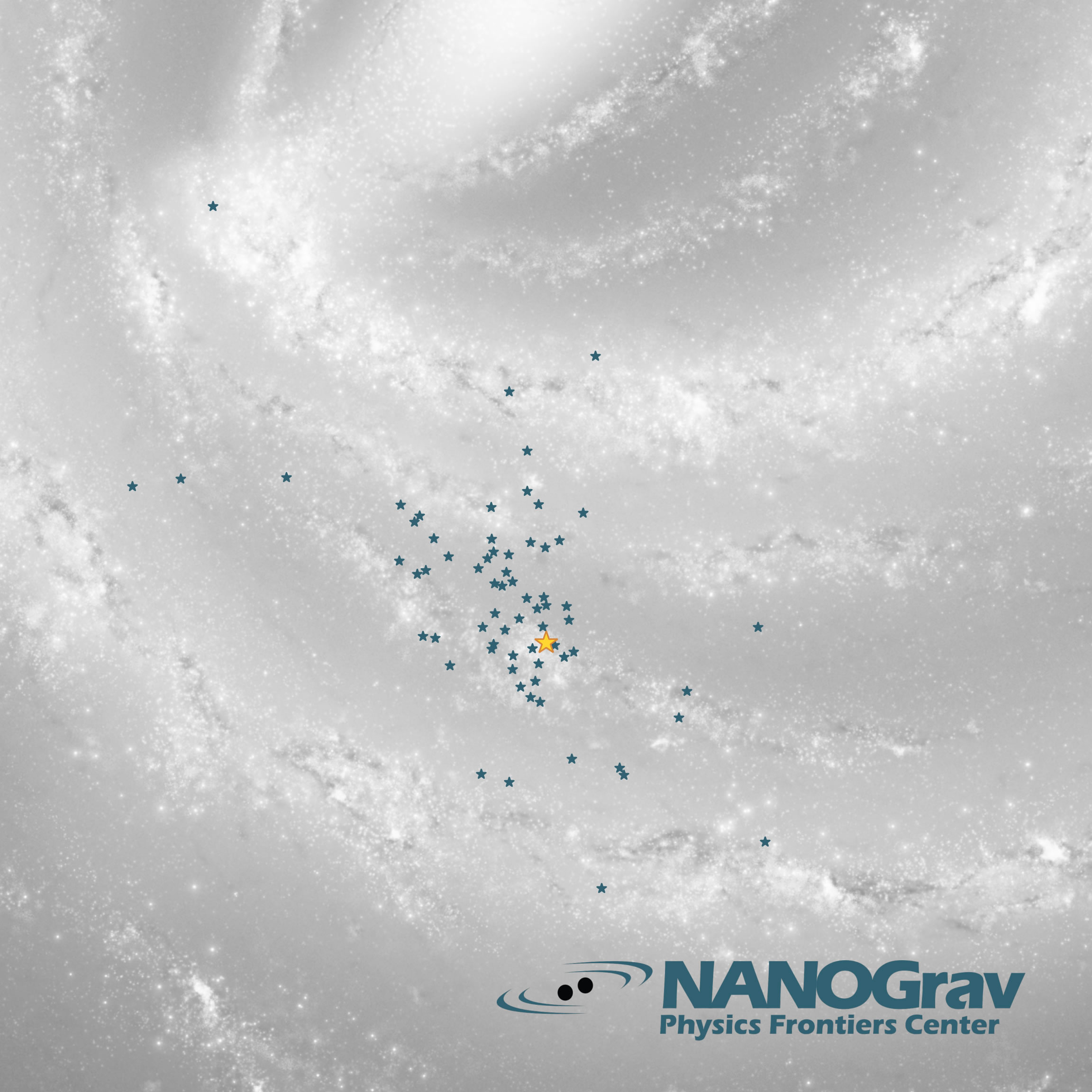

NANOGrav的15年數據集中包含的銀河係脈衝星位置圖。藍色的星星表示脈衝星,而中間的黃色星星代表地球的位置。(圖片鳴謝:NANOGrav)

跨過最後的門檻

科學家們知道,當黑洞合並時,它們的引力與附近的恒星相互作用,這會耗盡黑洞的軌道能量,並使它們越來越接近成為單一黑洞的點。一個簡單的模型表明,當黑洞之間的距離在3.2光年以內時,它們會通過輻射引力波來合並。然而,其他模型表明,黑洞跨越的時間尺度比宇宙本身更長,因為當它們到達3.2光年的標記時,它們會停止合並。

“科學家一度擔心雙星中的超大質量黑洞會永遠圍繞彼此旋轉,永遠不會靠近到足以產生這樣的信號,”盧克·Zoltan·凱利在一份聲明中說,他是加州大學伯克利分校的助理教授,也是NANOGrav合作的一部分。

因此,那些黑洞如何在超過那個距離後縮小它們的軌道並最終合並——被稱為“最終秒差距問題”——還沒有得到很好的理解。

“為了獲得我們正在看到的這種高振幅類型,我們需要相當大的黑洞,它們需要非常頻繁地形成雙星並非常有效地演化,”凱利說。

他補充說,如果這一發現成功,並且被探測到的信號最終確實來自二元黑洞,“那麽它們肯定以某種方式通過了最終的秒差距”。

關於引力波背景發現的四項獨立研究已經發表在天體物理學雜誌《快報》上,另外兩項研究已經被《天體物理學雜誌快報》接受,將在晚些時候發表。

近十年來,科學家一直在尋找引力波背景,這是一種微弱但持久的引力波回聲,被認為是由大爆炸和宇宙中超大質量黑洞合並後不久發生的事件引發的。雖然物理學家很早就提出了這樣一種背景,天文學家也在尋找這種背景,但組成這種背景的引力波信號很難檢測到,因為它們很微弱,而且以十年為時間尺度振動。現在,長期的觀測終於證實了它們的存在。

在周三(6月28日)一項備受期待和全球協調的公告中,世界各地的科學家團隊報告了這些流經銀河係的宇宙波紋的“低聲嗡嗡聲”的發現。

田納西州範德比爾特大學(Vanderbilt University)的引力波天體物理學家、該研究的共同負責人斯蒂芬·泰勒表示,盡管天文學家並不確定是什麽導致了這種嗡嗡聲,但探測到的信號是“令人信服的證據”,並且與理論上對大量“整個宇宙中最大的黑洞”產生的引力波的預期一致,這些黑洞的重量高達數十億個太陽。

藝術家對一係列脈衝星的解釋,這些脈衝星受到遙遠星係中超大質量黑洞雙星產生的重力波紋的影響。(圖片來源:Aurore Simonnet,NANOGrav合作組織)

中國、印度、歐洲和澳大利亞的科學家發表的一係列論文也揭示了同樣的信號。他們說,這些信號可能來自合並的超大質量黑洞,這些黑洞在宇宙舞蹈中被捕捉到,在縮小數百萬年的軌道上相互環繞。在這個過程中,它們以引力波的形式釋放能量,在整個宇宙中回蕩——天文學家現在說他們已經探測到了這種波。

科學家報告說,隨著時間的推移,觀測到的引力波背景嗡嗡聲越來越重要,提供了誘人的證據,證明在未來幾十萬年內,可能會有數十萬甚至數百萬個超大質量黑洞合並,盡管這些巨大的物體本身尚未被發現。

作為引力波探測器的宇宙燈塔

為了檢測引力波背景,天文學家研究了被稱為毫秒脈衝星的快速旋轉的恒星,這是一種每秒鍾旋轉高達700次的死星,具有驚人的規律性,從其磁極發出光束,當它們在地球方向閃爍時,被視為“脈衝”。

這種宇宙燈塔可以幫助發現來自超大質量黑洞的引力波,比我們的太陽大幾百萬到幾十億倍。相比之下,激光幹涉引力波觀測站(LIGO)網絡隻能探測到來自比太陽大10倍的較小黑洞的引力波。

如果地球和脈衝星之間的巨大空間絕對是空的,那麽來自閃爍的宇宙時鍾的光每次向我們的方向發出脈衝,都需要相同的時間到達地球。實際上,脈衝的時間受到一些因素的影響,如星際介質中的氣體和塵埃,脈衝星以及地球在銀河係中的運動。

引力波也會拉伸和壓縮我們和脈衝星之間的時空結構,扭曲它們原本非常規則的脈衝,扭曲時間從幾十納秒到五年甚至更長,導致閃光比正常時間提前或推遲到達。

在這項新研究中,揭示信號來源是超大質量黑洞的“關鍵證據”是一種獨特的模式,這種模式是從銀河係中近70毫秒脈衝星的星係大小的宇宙天線的脈衝到達時間中發現的,據一個名為北美納赫茲引力波天文台(NANOGrav)的天文學家聯盟稱。科學家們說,來自黑洞雙星的引力波信號重疊“就像人群中的聲音”,並導致連續不斷的嗡嗡聲,作為一種獨特的模式嵌入脈衝星計時數據中。

科學家通過觀察成對脈衝星發出的燈塔般的光束提取了這種模式。他們使用各種射電望遠鏡,如現已倒塌的波多黎各阿雷西博天文台、西弗吉尼亞州的格林班克天文台、新墨西哥州的Karl G. Jansky甚大陣列和加拿大的加拿大氫強度繪圖實驗(CHIME ),在15年中每月收集這些脈衝的時間數據。然後,他們計算了脈衝的實際到達時間和預測到達時間之間的差異——科學家們說,他們可以在1微秒內估計出這一差異,相當於在千分之一毫米內測量到月球的距離。

泰勒說,備受追捧的引力波信號就隱藏在這些差異中。這是科學家首次為引力波背景下蝕刻的這種不一致模式找到令人信服的證據,早在1916年,愛因斯坦的廣義相對論就預測了引力波對脈衝星閃光的影響。

“我們非常興奮地看到這種模式終於出現了,”泰勒說。

NANOGrav的15年數據集中包含的銀河係脈衝星位置圖。藍色的星星表示脈衝星,而中間的黃色星星代表地球的位置。(圖片鳴謝:NANOGrav)

跨過最後的門檻

科學家們知道,當黑洞合並時,它們的引力與附近的恒星相互作用,這會耗盡黑洞的軌道能量,並使它們越來越接近成為單一黑洞的點。一個簡單的模型表明,當黑洞之間的距離在3.2光年以內時,它們會通過輻射引力波來合並。然而,其他模型表明,黑洞跨越的時間尺度比宇宙本身更長,因為當它們到達3.2光年的標記時,它們會停止合並。

“科學家一度擔心雙星中的超大質量黑洞會永遠圍繞彼此旋轉,永遠不會靠近到足以產生這樣的信號,”盧克·Zoltan·凱利在一份聲明中說,他是加州大學伯克利分校的助理教授,也是NANOGrav合作的一部分。

因此,那些黑洞如何在超過那個距離後縮小它們的軌道並最終合並——被稱為“最終秒差距問題”——還沒有得到很好的理解。

“為了獲得我們正在看到的這種高振幅類型,我們需要相當大的黑洞,它們需要非常頻繁地形成雙星並非常有效地演化,”凱利說。

他補充說,如果這一發現成功,並且被探測到的信號最終確實來自二元黑洞,“那麽它們肯定以某種方式通過了最終的秒差距”。

關於引力波背景發現的四項獨立研究已經發表在天體物理學雜誌《快報》上,另外兩項研究已經被《天體物理學雜誌快報》接受,將在晚些時候發表。

随机阅读

热门排行